|

|

|

FÉMINISTES ANTINUCLÉAIRES

|

|

| |

HISTOIRES DE LUTTES

Antinucléaire féministe

|

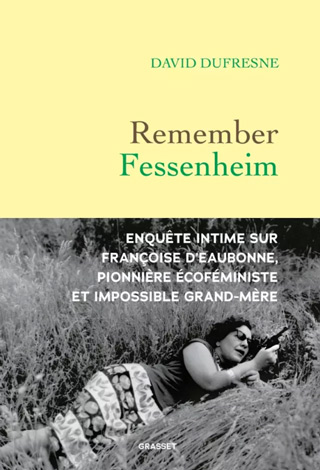

Remember Fessenheim

Vingt ans après la mort de Françoise d'Eaubonne à l’été 2005, David Dufresne (animateur du média Au Poste ! – et auteur de la postface de Nos Amis les experts) enquête à sa façon sur son impossible grand-mère. Dans son livre qui emprunte son titre à une réplique 'un film de Clint Eastwood (Grasset, 2025), il nous offre le portrait d’une activiste radicale, drôle, en lutte partout, dans les rues et avec sa machine à écrire.

Françoise d’Eaubonne fut de tous les grands combats d’après- guerre : contre la guerre en Algérie ; sur les barricades de 68 ; pour l’égalité et le droit à l’avortement ; militante du MLF et fondatrice du Front homosexuel d’action révolutionnaire. Éco-anxieuse avant tout le monde, elle forgea le concept d’écoféminisme : « un nouvel humanisme né avec la fin irréversible de la société mâle ». Avec un ami, elle pose une bombe sur le chantier de la centrale nucléaire de Fessenheim, événement historique jamais résolu. La liberté chevillée au corps, elle apparaît ici comme la plus libre des femmes libres.

En savoir plus

|

« Françoise d'Eaubonne, sa sorcière bien-aimée »,

avec David Dufresne, France Culture, le 20 septembre 2025

Pour la première fois, le journaliste David Dufresne évoque publiquement sa grand-mère, l'écoféministe Françoise d'Eaubonne. À l'issue d'une minutieuse enquête, il dresse le portrait de cette femme hors-norme au prisme d'un évènement clé : l'attentat du 3 mai 1975 contre la centrale de Fessenheim.

« Françoise d’Eaubonne,

pionnière de l’écoféminisme et adepte du

sabotage », Reporterre, oct.

2019 « Françoise d’Eaubonne,

pionnière de l’écoféminisme et adepte du

sabotage », Reporterre, oct.

2019

Dans

le cadre de son exposition «

L’Âge atomique - les artistes à

l’épreuve de l’histoire », le Musée d'Art moderne de Paris a

proposé quatre rencontre-discussions entre

chercheuses, anthropologues, artistes,

historienne des sciences, en leur proposant

d’évoquer ensemble l’ère nucléaire dans le

domaine des arts, des sciences et de la

politique du début du XXème siècle à nos

jours.

|

première rencontre du

cycle :

Écoféminismes

antinucléaires

le

7 novembre 2024, avec Élodie Royer le

7 novembre 2024, avec Élodie Royer

et

Kyveli Mavrokordopoulou et

Kyveli Mavrokordopoulou

À

l'intersection des mouvements

féministes, écologiques et pacifistes,

l'écoféminisme apparait simultanément

en Europe, aux États-Unis, en

Australie et dans différentes nations

du Pacifique, dans la seconde moitié

des années 1970. Dès le début, ces

collectivités et penseuses féministes

s’engagent contre les technologies

nucléaires en ne faisant plus la

différence entre le domaine civil – le

réacteur – et le domaine militaire –

la bombe.

Ces

collectifs entretiennent souvent des

liens transnationaux entre eux et sont

parmi les premiers à allier la pensée

anticoloniale à la lutte

antinucléaire. Ils révèlent que la

domination patriarcale est exercée à

la fois sur les femmes et sur la

nature.

|

|

Women’s Pentagon Action, novembre 1980

© Diana Mara Henry |

De nouvelles formes de militantisme

s’inventent, à la lisière de l’art et de

l’activisme, privilégiant des formats

flexibles et transportables, allant de

l’émission de radio à la performance, à des

tournées antinucléaires mais aussi à

l’occupation de camps militaires accompagnée

par des actions festives.

À l’aune de

la triple catastrophe de Fukushima, plusieurs

pratiques artistiques ancrées dans des lieux

marqués par des bouleversements

environnementaux au Japon seront aussi

convoquées dans une perspective écoféministe.

Par cette mise en regard d'œuvres et de

luttes, il s’agira de tisser des liens

esthétiques et biographiques entre des

pratiques, des corps et des territoires.

Une présentation plus complète des

trois autres conférences se trouve sur le site du MAM

:

- La Hague,

paysage nucléaire avec Agnès Villette et

Laura Molton, le 12 décembre 2024

- L’histoire de la représentation de l'atome

avec Charlotte Bigg et Gabrielle Decamous, 16

jan. 2025

- Fukushima

Reprises. Lecture-performance de Sophie

Houdart et Mélanie Pavy, le 6 février 2025

Sorcières,

vénères... et antinucléaires !

|

Les « Bombes atomiques

» à Bure - photo © Roxanne

Gauthier/Reporterre

|

|

Longtemps

occultée, une tradition de lutte féministe

contre le nucléaire ressurgit peu à peu. À

Bure, le collectif des Bombes

Atomiques organisait du 20 au 22

septembre 2019 un weekend antinucléaire

sans homme cisgenre. Une participante

exhume aujourd'hui son journal de bord de

l'époque. L’objectif féminisme

anti-nucléaire est de montrer que les

systèmes de domination – patriarcat et

capitalisme, principalement – sont

imbriqués et ne peuvent être détruits

qu’ensemble. « Le nucléaire est

un monstre du patriarcat »

aurait pu dire l’un·e de nous.

Lire

ce texte

|

|

|

Des

femmes contre des Missiles

Rêves,

idées et actions à Greenham Common

par Alice COOK &

Gwyn KIRK,

Éditions

Cambourakis, 2016

En 1981, sur fond de

Guerre froide, des femmes organisent,

autour de la base militaire de

Greenham Common en Angleterre, un camp

pacifiste pour protester contre la

décision de l’OTAN de stocker des

missiles nucléaires sur ce site. Par

une série d’actions non-violentes

directes à Greenham Common et à

travers l’Angleterre tout entière, des

femmes ont ainsi exprimé leur

opposition à la guerre, au

militarisme, à la violence, prenant le

parti de la justice, de la paix, de la

créativité, des échanges et de la

joie.

|

|

|

|

|

|

Retour à La

Hague

par Xavière

GAUTHIER, Sophie HOUDART

& Isabelle CAMBOURAKIS, Cambourakis,

2022

À l’heure où la

France, ses dirigeants, ses lobbys

nucléaires sont en pleine opération de

réhabilitation de l’atome et

projettent de couvrir le territoire de

nouvelles centrales comme ce fut le

cas dans les années 1970, la réédition

de « La Hague, ma terre violentée

» montre qu’il était possible

au tournant des années 1980

d’articuler discours féministe et

antinucléaire. Un avant-propos en forme de

correspondance à trois voix propose

une réflexion sur ce que signifie

vivre en territoire nucléarisé, tisse

des liens entre La Hague et le Japon

et débat de l’invisibilité de la

question nucléaire.

Article sur le livre

et entretien, Maze,

mai 2022 Article sur le livre

et entretien, Maze,

mai 2022

|

Voir à ce propos : « Regards croisés sur les

luttes féministes antinucléaires des années

1970 »

de Coline GUÉRIN et Lisa PARIS, Terrestres,

le 1° décembre 2022

Et écouter : « Retour à La Hague »,

une expérience de Bastien LAMBERT, France

Culture, octobre 2022

Pour aller plus loin

:

« If you love this planet. Des

femmes contre le nucléaire », Panthère

Première n° 5, printemps-été 2020 « If you love this planet. Des

femmes contre le nucléaire », Panthère

Première n° 5, printemps-été 2020

« L’énergie nucléaire dans le

discours féministe », par Dorothy NELKIN,

Sociologie et sociétés, 1981 « L’énergie nucléaire dans le

discours féministe », par Dorothy NELKIN,

Sociologie et sociétés, 1981

|

|

En mémoire de

Esther Peter-Davis, décédée le 8 octobre

2022

Esther Peter-Davis,

celle qui a toujours dit non au

nucléaire

par Isabelle Mayault,

Sept Infos n° 17, mai-juin 2017

Esther

Peter-Davis est la première militante

antinucléaire française. C'est à Genève,

dans les cercles pacifistes où se

construisait l'Europe à la sortie de la

guerre, mais aussi dans l'Afrique en

voie de décolonisation qu'elle a trouvé

sa vocation. Avant de rentrer en Alsace,

sa région natale, et de se battre pied à

pied contre l'ouverture de la centrale

de Fessenheim. (...)

Télécharger

ce texte

|

|

|

|

|

Pourquoi les peuples

laissent-ils s’accomplir le crime nucléaire

contre les prochaines générations ?

par Nicole ROELENS, FSM

antinucléaire, Paris, le 3 novembre 2017

Une dimension encore peu

appréhendée du crime nucléaire : son impact

sanitaire est d’autant plus violent que l’on

remonte le cours de la vie vers son origine.

Le nucléaire est d’abord une

technique de destruction massive, l’atout majeur

de la thanatocratie c’est-à-dire l’attribution

du pouvoir à ceux qui détiennent la plus grande

capacité d’extermination.

Le missile nucléaire

russe RS-28 Sarmat, dit « Satan » |

|

L’impuissance des femmes qui

donnent la vie face à la destruction

technologique de la descendance

s’accompagne d’une inertie de la très

grande majorité des hommes devant la

prolifération d’un technomonde hostile au

vivant. Ce technomonde les fascine parce

qu’il est synonyme de toute puissance et

que les hommes n’ont majoritairement pas

renoncé aux illusions de toute-puissance.

Il est temps de dire que l’inertie

face au processus d’autodestruction de

l’humanité tient à la complicité de la

société sexiste avec la guerre larvée

contre les femmes et les humains de

demain.

Cette guerre est menée en

toute inconscience par les mâles les plus

hégémoniques. Elle est impensée, mais elle

est attestée par l’indifférence collective

à l’égard des intérêts

intergénérationnels, par la dégradation

contemporaine du processus d’engendrement,

par la destruction systématique des

conditions de survie de nos descendants.

|

L’agressivité des humains envers

leurs successeurs est proportionnelle à leur

insondable désarroi devant leur condition

d’êtres vivants mortels interdépendants et

sexués. Cela explique un grand nombre de

maltraitances envers les enfants mais cela va

bien au-delà car il est question de la

sauvegarde des illusions égocentriques

individuelles et collectives.

|

|

|

Mémorial pour la Paix à Hiroshima : statue

offerte en 1959 par le sulpteur Hongô Shin

au Maire d'Hiroshima, M. Hamai, à l'occasion du 5°

congrès mondial pour l'abolition des armes

nucléaires,

inaugurée en 1960 grâce au soutien de

l'association des femmes de Hiroshima

|

|