|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

| Un dernier coup de manivelle devait coincer leurs subsides aux associations françaises pour le climat. Notre affaire à tous, Oxfam, Réseau Action climat, Reclaim finance, Amis de la Terre, Alternatiba : toutes émargent auprès des mêmes philanthropes, investisseurs du climat ou évadés fiscaux. Quand elles ne sont pas subventionnées directement, les fonds transitent par l’European Climate Foundation, le lobby des industriels pour la « transition » dirigé par l’ancienne ambassadrice française pour le climat et organisatrice de la COP21, Laurence Tubiana. |  |

Ce lien de subordination se traduit ensuite en tractations ou actions de désobéissance afin d’obtenir des chefs d’État et des industriels des « accords ambitieux ». Notre soumission à leur égard s’intensifie dès lors que nous réclamons des responsables du désastre qu’ils prennent soin de notre survie.

« Le schéma de représentation du monde que j’ai a déjà gagné. Le nucléaire a pris 15 points de soutien en dix ans. La seule question c’est : quel panachage entre nucléaire et renouvelable ? » Le constat est de Jean-Marc Jancovici, lobbyiste du climat et auteur de la célèbre BD Le Monde sans fin. Difficile de ne pas lui concéder que la question climatique a recouvert l’écologie, ni qu’elle passe désormais pour une affaire technique à résoudre techniquement.

| # CHRONIQUES DE LA FRANÇATOMIQUE | MENU |

Petite chronique de la Françatomique

Énergie nucléaire et climat, le grand mensongepar François VALLET, blog Médiapart - le 20 décembre 2023

Prétendre que l'énergie nucléaire est une solution au réchauffement climatique, comme le font les gouvernements des États nucléaristes, l’industrie nucléaire et une large partie de ceux qui en vivent, est au mieux une grave erreur, au pire un grand mensonge.

Trois représentants d’États détenteurs d’armes atomiques (États-Unis, Angleterre, France) ont profité de la COP 28 pour tenter de sauver leurs industries nucléaires en perdition, attirant dans leur orbite une vingtaine de pays. Ainsi le président Macron n’a rien trouvé de mieux à proposer que de tripler la production mondiale d’énergie nucléaire d’ici 2050.

On se demande bien comment il compte faire alors que la Françatomique est empêtrée dans trois chantiers désastreux (l’EPR de Flamanville, le réacteur expérimental Iter et le réacteur de recherche Jules Horowitz) dont les malfaçons, les délais de construction et les coûts ne cessent d’augmenter. Les États-Unis et l’Angleterre ne font pas mieux pour leurs chantiers en cours. (...)

Lire la suite - et les autres Chroniques de la Françatomique

![]()

Petite chronique de la Françatomique

Ethique et nucléaire sont dans un bateauFrançois VALLET, le 20 novembre 2023

Devinez qui a écrit ceci : « Le choix de développer l’énergie nucléaire a des conséquences temporelles comparables à celles du changement climatique sans que le fardeau des conséquences des décisions d’aujourd’hui ne soit porté par ses décideurs. Plus encore, ce choix énergétique va accélérer le développement des installations nucléaires et multiplier les risques qui leurs sont associés. »

Et bien ce n’est pas un opposant au nucléaire mais la commission d’éthique et de déontologie de l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN), dans sa contribution au débat public sur le projet d’EDF de construire de nouveaux EPR à Penly et ailleurs (...).

| # JANCOVICI SUR MÉDIAPART | MENU |

Jean-Marc Jancovici

Commentaires de l'entretien avec Jade Lindgaardpar Yves LENOIR, le 21 décembre 2023

à propos de « Le nucléaire pour sauver le climat », entretien avec Jean-Marc Jancovici

par Jade Lindgaard et Mathieu Magnaudeix, Médiapart, Aire Libre du 12 décembre 2023

Pour le béotien de service, JMJ est « Monsieur-Je-Sais-Tout ». D'où son succès planétaire dans un domaine où l'immense majorité des gens appartient à la catégorie des béotiens, ce que notre Pic de la Mirandole de la décarbonation ne s'est pas privé de suggérer à la fin de l'entretien.

| Son débit oral torrentiel interdit à toute personne raisonnablement informée sur les objets qu'il en train de traiter de prendre ne serait-ce qu'une seconde de recul pour réfléchir et confronter à son propre savoir le flot ininterrompu d'informations et d'affirmations dont il est submergé. Vraiment, être confronté aux échafaudages intellectuels foisonnants de ce moulin à paroles est une dure épreuve. Jade Lindgaard et le modérateur, celui qui introduisait les thèmes retenus pour ce « débat », ont eu bien du mérite à rester souriants. Car de débat il n'y eut pas. |  |

Ou presque. Certes, à quelques occasions, Jade Lindgaard a-t-elle réussi à soulever une question susceptible de fissurer le béton des démonstrations de notre « expert national en toutes choses énergétiques et prospectives ». Mais « Monsieur-Je-Sais-Tout » est aussi le monsieur de « … ce que je ne sais pas est insignifiant et ne vaut pas d'être considéré ». Il n'esquive pas : il bouscule, apportant la preuve tangible qu'il refuse tout débat. Pour lui le mot « débat » est équivalent à « à moi le micro et le crachoir… merci de me les tendre et de me les laisser ! »

Jancovici, le Monde sans lendemain

par Christophe LEGALLE, le 15 novembre 2022

pour le Réseau citoyen de surveillance de la radioactivité Golfech - Le Blayais - RCS.RGBCet article entend être une analyse critique (non exhaustive) de la bande dessinée « Le Monde sans fin », cosigné Jean-Marc Jancovici et Christophe Blain, et une critique aussi du ‘système Jancovici’ qui consiste, en s’appuyant sur l’inquiétude liée à la crise climatique à diffuser des informations souvent tronquées, approximatives, voire mensongères, pour décrier les énergies renouvelables et faire l’apologie du nucléaire. Cet article s’intéressera d’abord à la vision erronée diffusée sur le nucléaire mais abordera aussi les autres aspects ‘du système Jancovici’ concernant les énergies renouvelables, l’énergie en général, la manipulation des chiffres, etc. La vision sur l’énergie nucléaire des deux auteurs est franchement biaisée. Aucune mention des débats sur le nombre de morts à Tchernobyl n’est faite. Rien n’est dit sur les centaines de milliers de personnes déplacées, les coûts et autres conséquences des accidents nucléaires ou des rejets dans l’atmosphère, les cours d’eau et les mers, passés et futurs…

| # L'EUROPE VERTE | MENU |

Le nucléaire n’a rien

d’une énergie vertepar Stéphane LHOMME,

Reporterre - le 7 décembre 2023Les supporters de l’atome se sont félicités le 21 novembre de voir le Parlement européen inclure le nucléaire parmi les technologies dites « vertes », ou « propres », permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Passons vite sur le caractère ridicule de ce vote : il ne suffit pas qu’une énergie émette peu de CO2 pour être « verte » ou « écologique ». Le nucléaire est en effet l’une des énergies les plus dangereuses et polluantes qui soient : mines d’uranium, production de déchets radioactifs, rejets continus radioactifs et chimiques des centrales dans l’air et l’eau, etc. (...)

![]()

Les députés européens

ne vont ni financer ni construire des réacteurs nucléairespar Stéphane LHOMME - le 23 novembre 2023

Les supporters de l'atome se sont félicités mardi 21 novembre 2023 de voir le Parlement européen inclure le nucléaire parmi les technologies dites "vertes" ou "propres" permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Passons vite sur le caractère ridicule de ce vote : il ne suffit pas qu'une énergie émette peu de co2 pour être "verte" ou "écologique", et le nucléaire est en effet une des énergies les plus dangereuses et polluantes (mines d'uranium, production de déchets radioactifs, rejets continus radioactifs et chimiques des centrales dans l'air et dans l'eau, etc). (...)

| # COLLOQUE GLOBAL CHANCE | MENU |

Trente ans de Global Chance

Hommage à Benjamin DessusColloque « Le nucléaire et son monde, enjeux démocratiques d’une techno-science »,

à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, le 18 novembre 2023

Introduction de Bernard Laponche

Prise de parole de Margaux Dessus

Prise de parole d’Aline Duriez-Jablonka

pour la Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès humain (FPH)Session 1 : Retour sur 30 ans de mobilisation

avec Sezin Topçu, Charlotte Mijeon et Ruth Stegassy

Les mobilisations contre l’industrie nucléaire durant ces dernières décennies, leurs succès et leurs échecs, en se penchant plus spécifiquement sur le rôle de Global Chance dans le paysage militant.Session 2 : Nucléaire, bouleversements climatiques : quels futurs ?

avec Marie-Angèle Hermite, Laurence Tubiana et Jade Lindgaard

Les enseignements méthodologiques apportés par Global Chance (rapport "Charpin, Dessus, Pellat"), la fragilité du nucléaire aux bouleversements climatiques et son incompatibilité avec la politique énergétique de sobriété, efficacité et énergies renouvelables qui s’impose.Débat sur les deux premières sessions

Session 3 : Nucléaire, entre promesses et impuissance politique

avec Martin Denoun, Julie Laernoes et Antoine de Ravignan

L’imaginaire cornucopien (qui pense que les innovations technologiques permettront à l’Homme

de subvenir éternellement à ses besoins) de l’industrie nucléaire, qui trouve son apogée dans les

promesses de la 4ème génération de réacteurs, et à leur articulation avec le contexte politique français.

Session 4 : Géopolitique du nucléaire avec Tatiana Kaperski, Pauline Boyer et Hervé Kempf

Élargir la question nucléaire à ses aspects géopolitiques, et notamment aux questions soulevées par le conflit russo-ukrainien et le rôle de Rosatom dans la "relance" du nucléaire au niveau mondial.Débat sur les sessions 3 et 4

Conclusion de Francis Chateauraynaud

| # LA GRANDE MARCHE | MENU |

Quelles énergies pour demain ?

Documentaire réalisé par Béatrice Hovnanian et Gérald Frémont

pour Nucléaire en questions - La Grande Marche, le 6 novembre 2023C’est la question qui a guidé celles et ceux qui ont participé en 2021 à la Grande Marche de la Hague à Paris durant 400 kilomètres à pied et 150 à vélo. À chaque étape, ils ont rencontré des spécialistes mais aussi des citoyens curieux ou engagés pour la transition énergétique : nucléaire, sobriété, agriculture... Ensemble, ils en décryptent les enjeux et évoquent des futurs possibles, les pieds sur terre. Une véritable aventure humaine qui questionne nos choix de société. Avec la participation, entre autres, de Yannick Rousselet, Yves Lenoir, Antoine Bonduelle, Elisabeth Taudières, Marie Atinault, Julien Frémont...

00:00 - Quelles Énergies pour Demain ?

03:07 - Le nucléaire, solution d'avenir ?

17:15 - Sobriété, efficacité et énergies renouvelables ?

32:58 - Un retour vers les territoires ?

52:32 - La place des élus ?Sitographie des sources et infos supplémentaires : https://lagrandemarche.org/s_informer/

Les autres vidéos de la Grande Marche sont à retrouver ici

LE MOUVEMENT S'ORGANISE |

|---|

| # CALEPINS | MENU |

CALEPINS

Des livrets à imprimer et diffuser soi-même

Les « calepins » sont des livrets à diffusion libre que l'on peut télécharger et imprimer soi-même.

La diffusion et la vente des livrets est libre, le contenu est en « copyleft » - donc sans copyright.

Le format est celui d'un livret A5 à l'italienne mais qui se feuillette verticalement.

|

|

CALEPIN n° 1

: Élisabeth Brenière CALEPIN n° 2

: François Vallet CALEPIN n° 3

: Annie et Pierre Péguin |

|---|

| # ACTIONS DU 22 OCTOBRE | MENU |

Actions en France contre le nucléaire - le 22 octobre 2023

80 ans de nucléaire, du poison pour l’éternité

Depuis 80 ans l’industrie nucléaire nous promet un avenir meilleur.

80 ans de déchets radioactifs dont personne ne sait sereinement que faire

et des pollutions journalières liées à l’activité de l’ensemble de cette industrie.

|

|

DES ACTIONS PARTOUT EN FRANCE

le 22 octobre devant la centrale nucléaire du Blayais, en Gironde - photo : Sud-OuestVoir la CARTE DES ACTIONS

Voir le site de la COORDINATION NATIONALE

X-ex-Tweeter Mastodon Telegram

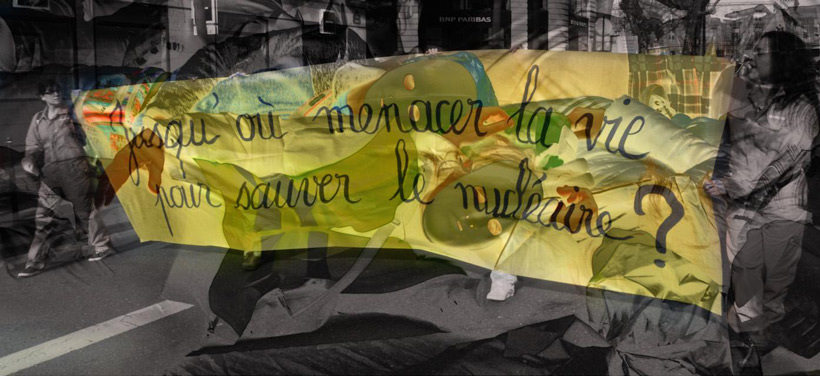

| # TOUS AU LARZAC | MENU |

Communiqué de la Coordination Antinucléaire - 20 septembre 2023

« Nucléaire et violences policières :

même combat contre l’État autoritaire »

La coordination antinucléaire nationale, réunie en assemblée le 3 juin, avait décidé de se joindre et de relayer les marches initiées par les organisations en lutte contre le nucléaire militaire dans plusieurs villes de France le 23 septembre « pour un monde sans arme nucléaire ».

Plus tard, l’annonce des Marches pour la justice à la même date nous a amené à l’évidence de la convergence : « Nucléaire et violences policières : même combat contre l’État autoritaire ». Au-delà de toutes ses violences intrinsèques, l’industrie nucléaire, militaire et civile, ne peut advenir et se maintenir qu’au sein d'un système autoritaire. Elle a toujours ignoré, piétiné le débat démocratique et réprimé violemment la contestation des populations des régions où elle s’imposait. L’arme nucléaire est le symbole extrême de l’ultraviolence de cet autoritarisme.

Nous n’oublions pas, nous ne lâchons pas !

Larzac, 5 et 6 août 2023

Relance du mouvement contre le nucléaire ET son monde

|

Le mouvement antinucléaire s’organise pour contre-attaquer la relance du nucléaire militaire et civil, et tous les projets qui en découlent. Nous étions présentes au Larzac pour entrelier nos résistances. Évènements fondateurs des mobilisations écologistes en France, la lutte du Larzac et la lutte anti-nucléaire se sont donc rejointes à nouveau 50 ans plus tard pour une assemblée qui s’est tenue dimanche 6 août et a rassemblé plus de 200 personnes pour se rencontrer dans nos diversités et coconstruire des actions contre la relance du nucléaire et son monde dans les mois à venir. |

|---|

De nombreuses organisations anti-nucléaires de tout horizon, ainsi que des collectifs pour l’eau, contre les mines, des comités de soutien aux Soulèvement de La Terre et bien d’autres luttes locales ont convergé autour du constat que le nucléaire n’est bon ni pour la planète, ni pour son climat, ni pour la paix.

Ce rassemblement marque une étape historique dans la relance de l’opposition à la société nucléaire.

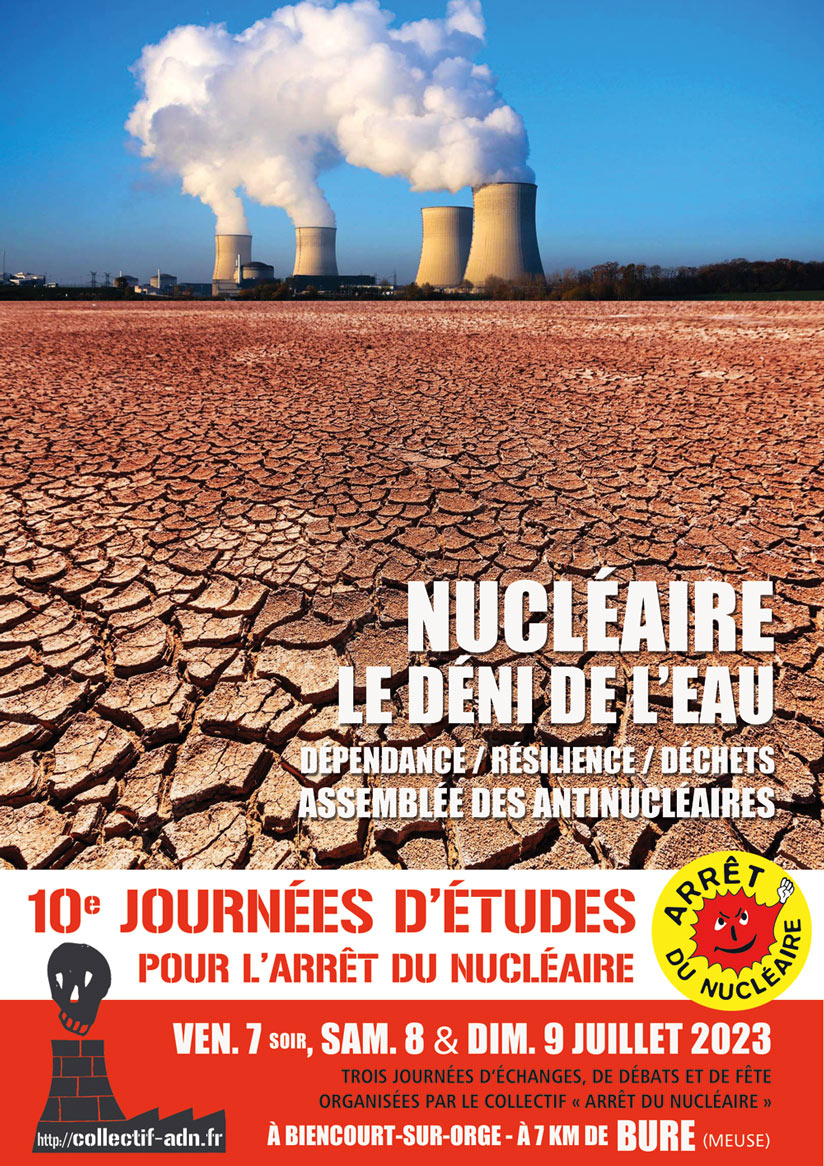

| # JE ADN 2023 | MENU |

JOURNÉES D'ÉTUDES ADN 2023 |

|---|

|

|

|---|

Communiqué de la Coordination Antinucléaire

suite à l'assemblée du 8 juillet 2023

|

La Coordination Antinucléaire s’est réunie le 8 juillet 2023 près de Bure en Meuse, pendant les Journées d’Études du collectif national Arrêt Du Nucléaire, rendez-vous annuel de réflexions et d’échanges approfondis sur la situation du nucléaire et de notre lutte. Elle s’inscrivait dans un processus de relance du mouvement antinucléaire débuté le 16 février 2023 à Tours par une première assemblée, suivie d’une deuxième le le 3 juin à Paris. Cette 3e assemblée a pu valider l’agenda d’actions qu’elle annoncera à l’occasion de sa prochaine tenue lors des rencontres « Les Résistantes » sur le plateau du Larzac. |

|---|

| # LA RÉSISTANCE S'ORGANISE | MENU |

Le pire est donc à venir si le gouvernement français parvient à lancer un nouveau programme nucléaire ! Car la survie du nucléaire, c’est aussi celle du consumérisme et de cette folle course en avant dont nous ne voulons pas. Au contraire, une écologie sociale et solidaire est à construire de toute urgence. Nous ne pouvons plus différer sa mise en œuvre.

LE NUCLÉAIRE ET SON MONDE, STOP !

Lire ce texte

TOURS - LE 16 FÉVRIER 2023

Appel d'une coalition de collectifs et d'associations, dont ADN79, ADN Drôme-Ardèche, ACEVE, Burestop55, Collectif Contre l'Ordre Atomique - ADN 75, Cacendr, CAN Ouest, Cedra,militant.e.s de Bure, Eodra, Greenpeace France, Nos Voisins Lointains 3.11, SDN 38, SDN 49, SDN 72, SDN Berry-Giennois-Puisaye, SDN Touraine...

À l'occasion du débat public annulé de la Commission Nationale du Débat Public (CNDP), les collectifs antinucléaires se sont réunis à Tours le 16 février 2023 : « C'est pour dénoncer ce débat mascarade autant que pour nous opposer à la relance du nucléaire que nous nous avons pris la décision de maintenir l'organisation de notre manifestation. » L'opposition au nucléaire ne doit pas se laisser bâillonner ni endormir.

NI PROLONGATION NI RELANCE : ARRÊT DU NUCLÉAIRE CIVIL ET MILITAIRE

La lutte contre la relance du nucléaire s’organise, Rose-Amélie Bécel, Politis, le 20 février 2023

| # LE DÉNI DE L'EAU | MENU |

|

||||

|---|---|---|---|---|

|

||||

|

||||

|

||||

|

||||

|

||||

|

||||

|

||||

|

||||

|

|

+4 °C en France : « Soit on s’adapte, soit on lutte contre »

Alors que le gouvernement veut préparer la France à une hausse de +4 °C, pour le chercheur Thierry Ribault, le pays devrait plutôt stopper dès à présent « les délires technophiles responsables de la catastrophe ». « Il faudrait savoir ! Soit on s’adapte, soit on lutte contre. On ne peut pas faire les deux à la fois, simultanément. Macron veut nous adapter à son cortège de fausses solutions » |

|

||||

|

|

|

||||

|

Histoires

d’eau :

L’air et l’eau sont l’objet de sollicitations colossales et de pollutions multiples : prélèvements d’eau considérables par l’industrie et l’agriculture intensive notamment, rejets de gaz à effet de serre, de produits chimiques divers, de produits radioactifs. Notre environnement est sujet, en France comme à l’échelle planétaire, à d’énormes rejets d’énergie perdue, souvent plus considérable encore que celle que l’on cherche à produire pour satisfaire notre course à la production et notre soif de transports et de déplacements planétaires. Nous examinons ci-dessous le cas d’une partie encore dominante de la production d’électricité par des centrales thermiques. |

|

||||

|

Eau et

nucléaire :

L’eau est avec l’air l’élément le plus important pour la vie. Elle est présente de façon très importante, à la fois sur Terre et dans notre corps. Plus de 72 % de la surface de la Terre en est recouverte et notre corps en est composé à 60 %. Or, en cas de contamination radioactive les radionucléides se retrouvent inéluctablement dans l’eau. |

|

La centrale nucléaire de Fort

Calhoun (USA) menacée par la crue du Missouri de juin

2011

| # QUELQUES ÉVIDENCES | MENU |

|

|||

|---|---|---|---|

|

|||

| # APPEL DE SCIENTIFIQUES | MENU |

Appel de plus de 1.000 scientifiques

contre un nouveau programme nucléaireAppel à l'initiative de membres du Groupement de Scientifiques pour l'Information sur l'Energie Nucléaire (GSIEN) et de Global Chance, de médecins, d'enseignantes et d'enseignants, d'ingénieures et d'ingénieurs, d'universitaires et de chercheurs, juin 2023

|

|

|

Aujourd’hui, toute critique de la technologie nucléaire, soumise au double secret industriel et militaire, est devenue extrêmement difficile au sein des écoles, laboratoires et instituts qui lui sont liés. Mais les sciences de l’ingénieur n’ont le monopole ni du savoir ni de la légitimité pour décider de notre avenir. Les sciences de la terre et du vivant, de la santé, les sciences sociales et économiques, les humanités et les lettres produisent des enquêtes, des analyses et des contre-récits sans lesquels nous ne saurions rien aujourd’hui des véritables conséquences de l’atome sur les sociétés, les milieux de vie et les populations, humaines et autres qu’humaines. C’est pourquoi nous, femmes et hommes scientifiques, médecins, enseignants, ingénieurs, universitaires et chercheurs lançons cet appel à refuser tout nouveau programme nucléaire. À un choix imposé qui engagerait notre avenir sur le très long terme, nous opposons la nécessité d’élaborer démocratiquement et de manière décentralisée, à partir des territoires et des besoins, des propositions de rupture pour des politiques de sobriété, de transition énergétique, et de justice écologique. |

Conférence de presse du 12 septembre 2023

Face à la relance du nucléaire, les « anti » ressortent du bois, AFP, le 12 septembre 2023

Relance du nucléaire : la loi publiée au Journal officiel

par Anne Lenormand, Localtis avec AEF, le 27 juin 2023

La loi relative « à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes » a été publiée au Journal officiel le 23 juin. Elle prévoit notamment de simplifier plusieurs étapes du parcours d’autorisation d’un projet de réalisation d’un réacteur - concertation du public, déclaration d’utilité publique, mise en compatibilité des documents d’urbanisme, autorisations d’urbanisme ou autorisation environnementale.

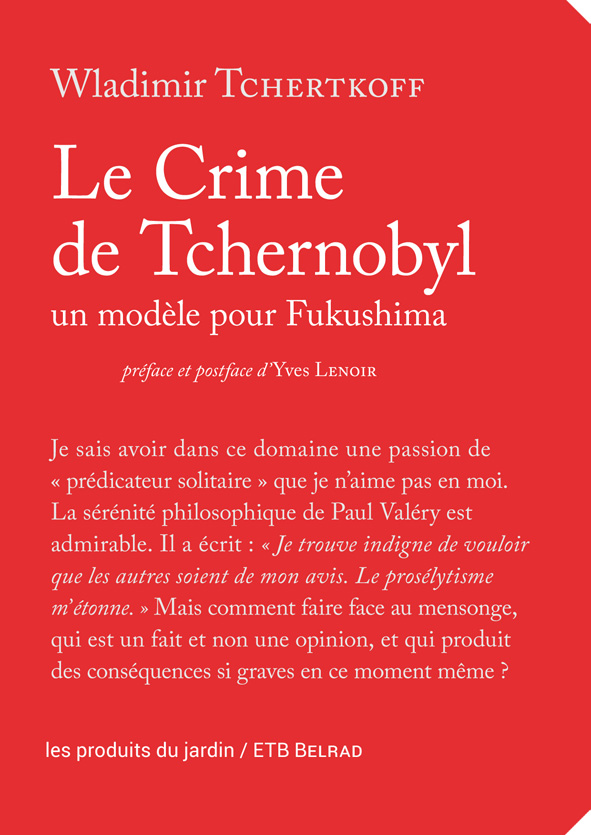

| # WLADIMIR TCHERTKOFF | MENU |

|

Wladimir Tchertkoff

À l'occasion du Forum social mondial antinucléaire qui se tenait alors à Tokyo, Wladimir Tchertkoff était venu au Japon en mars 2016 donner trois conférences pour dénoncer la politique criminelle mise en place suite à la catastrophe de Tchernoby par des experts et des organismes internationaux, et prévenir les populations japonaises des territoires contaminés par la catastrophe de Fukushima, que la même stratégie s’était mise en place au Japon avec les mêmes protagonistes, les mêmes justifications pseudoscientifiques et sous l’égide des mêmes autorités. Yves Lenoir a préfacé ce volume et établi une postface inédite pour dévoiler des faits ignorés sur la gestion de la crise post-Tchernobyl par l'Union soviétique et les instances internationales, rétablissant ainsi quelques vérités historiques. |

|

|

|

Wladimir

Tchertkoff est parti Le 9 avril 2023 peu avant l'aube, Wladimir Tchertkoff nous a quitté. La triste nouvelle a soulevé une immense émotion parmi toutes celles et tous ceux qui l'avaient côtoyé durant ces dernières décennies ou connaissaient son engagement pour la cause des victimes du désastre de Tchernobyl et son soutien à l'Institut Belrad. Journaliste aux TV italienne RAI et suisse TSI, réalisateur de films documentaires sur des thèmes politiques et sociaux, particulièrement les relations de pouvoir. Ses derniers films, réalisés avec Emanuela Andreoli, documentent la catastrophe de Tchernobyl et les dangers liés à l'énergie nucléaire - dont Le Sacrifice (2003) sur les liquidateurs de Tchernobyl et Controverses nucléaires (2004) sur le congrès de Kiev en 2001. Il est également l'auteur du livre Le Crime de Tchernobyl - Le Goulag nucléaire, et est un des co-fondateurs de l'association Enfants de Tchernobyl Belarus. |

|

Films de Wladimir

Tchertkoff Le piège atomique (TSI, 1991 - 47') |

Wladimir Tchertkoff raconte : Le crime de Tchernobyl - filmé par Kolin Kobayashi en 2012 |

PAS DE RELANCE |

|---|

| # UNE FICTION ATOMIQUE | MENU |

|

|||

|

|||

|

À bout de flux

par Fanny LOPEZ, Lundi matin, le 19 septembre 2022

Dans À Bout de Flux, paru aux Éditions Divergences, l’historienne de l’architecture Fanny Lopez poursuit un travail qui s’attache à décortiquer les dimensions politiques et spatiales des infrastructures énergétiques. L’auteur y déploie une double histoire du numérique et des réseaux de production, d’acheminement et de transmission électrique : un éventail de prises pratiques par lesquelles comprendre le fonctionnement de cette « mégamachine ».

A l’heure où les appareils gouvernementaux présentent la sobriété individuelle comme réponse à la crise de l’énergie, et où Ursula Von Der Leyen nous apprend comment nous laver les mains sans gaspiller de l’eau en sifflant l’hymne européen, Fanny Lopez revient avec clarté et finesse sur les aspects matériels de ces infrastructures, et met en relief différentes propositions pour les mettre en déroute : leur opposer d’autres formes de réseaux, d’autres rapports à la technique.

La triple dépendance française

en combustible nucléairepar Jean-Claude ZERBIB et Bernard LAPONCHE, Global Chance, mai 2023

Le gouvernement actuel prône le prolongement de la durée de fonctionnement des réacteurs actuels et la construction d’un certain nombre de réacteurs de la filière EPR2, héritière de l’EPR. Le principal argument de cette politique est « l’indépendance énergétique nationale », faisant d’ailleurs un raccourci trompeur de l’énergie à l’électricité et de celle-ci au nucléaire, symbole imaginaire d’une prétendue indépendance.

L’indépendance est loin d’être acquise du côté du « combustible nucléaire » qui fait « bouillir la marmite ». En effet, l’uranium naturel, matière première pour la fission, est depuis plusieurs dizaines d’années, totalement importé. Les fournisseurs sont nombreux mais, parmi les principaux, Kazakhstan, Niger, Ouzbékistan, Australie, Canada, trois présentent des risques géopolitiques.

L’objectif de cet article est d’évaluer :

- Les tonnages d’uranium qui sont livrés directement en France par le pays producteur, sous forme de yellow cake et subissent ensuite toutes les transformations, jusqu’à la mise sous forme d’assemblages ;

- Les tonnages d’uranium naturel qui transitent par un pays tiers, pour arriver en France sous forme d’uranium enrichi, gazeux ou solide, voire même d’assemblages combustibles réalisés à l’étranger ;

- Les opérations d’enrichissement en Russie de l’uranium appauvri d’EDF ;

- Les opérations d’enrichissement de l’uranium de retraitement d’EDF et d’Orano en Russie.

- La fabrication des assemblages combustibles, assurée en partie à l’étranger.Sera ainsi établie la triple dépendance, totale ou partielle, en approvisionnement d’uranium naturel, en enrichissement de l’uranium naturel, de l’uranium appauvri et de l’uranium de retraitement et, en fabrication des assemblages combustibles.

Non, la France n’est pas indépendante

grâce au nucléairepar François VALLET, Reporterre, le 12 octobre 2022

Bonne nouvelle. On va enfin parler de la prétendue « indépendance énergétique » de la France, tant vantée par le président Macron. Lors de son discours du 8 décembre 2020 au Creusot, il affirmait en effet : « Nous avons fait le choix du nucléaire en 1973 pour gagner en indépendance énergétique et, contrairement à certaines voix que j’ai pu encore entendre récemment, la France n’a pas tout mal fait dans son passé. » Sur le site de l’Élysée, la retranscription de ce discours précisait même qu’« en générant plus de 41 % de l’énergie en France, le nucléaire nous [rendait] autonomes ».

Or, c’est faux, pour une raison toute simple. (...)

Occitanie :

l’industrie finance la guerre de PoutineCélia IZOARD, L'Empaillé, le 23 mai 2023

En pleine guerre d’Ukraine, des poids lourds de la région comme Safran, Airbus ou son sous-traitant Figeac Aéro ont obtenu une dérogation de l’Union Européenne pour continuer de s’approvisionner en titane russe via Rostec, le principal groupe d’armement proche de Poutine. Une subvention à l’effort de guerre russe, alors que l’avenir nous promet des tensions internationales croissantes autour des ressources en métaux dont l’industrie a un besoin exponentiel. (...) Comme l’a révélé une enquête de Marc Endeweld, l’offensive russe visait aussi à empêcher le raccordement des centrales nucléaires ukrainiennes au réseau européen.

De la servitude électrique et de ses méfaits,

histoire du développement de l'électricitépar Nicole THÉ, printemps 2021

À un moment où les médias évoquent une projection d'augmentation de la consommation d'électricité "pour couvrir nos besoins" de 30 % à l'horizon 2050, il devient indispensable de s'attaquer à ce credo de la nécessaire croissance électrique. On peut certes s'en prendre en général à la façon dont nos besoins sont créés et conditionnés pour servir la recherche du profit, mais il faut aussi arriver à remettre en cause le recours massif à l'électricité en soi. Montrer ce qu'il a de scandaleux, notamment pour des usages non spécifiques comme le chauffage électrique, au regard de l'ampleur des dégâts environnementaux associés à toutes les sources industrielles de production d'électricité. Montrer aussi en quoi cette mise à disposition apparemment indolore d'énergie contribue en fait à nous emprisonner dans des pratiques quotidiennes et des modes relationnels de plus en plus pauvres et dépendants.

Se saisir de ces arguments pourrait peut-être, d'ailleurs, aider au dépassement des tensions qui, dans la lutte contre le changement climatique, oppose souvent les antinucléaires à tous ceux qui ne pensent qu'aux méfaits du CO2. Et permettrait de faire le lien avec les luttes en cours contre le déploiement de la 5G et plus généralement contre la numérisation du monde.

| # MONTPELLIER SIGNE LE TIAN | MENU |

|

|---|

M. le président, puisque vous êtes à Hiroshima

Dans une tribune à L’Opinion, un collectif de 59 parlementaires, demandent au Président (à l'occasion du Sommet du G7, du du 19 au 21 mai) de ne pas isoler la France du dialogue sur le désarmement nucléaire aux Nations Unies, sous peine d’affaiblir la crédibilité de la France et de brouiller notre posture nucléaire.

Lire

cette tribune

| # FUKUSHIMA 12 ANS | MENU |

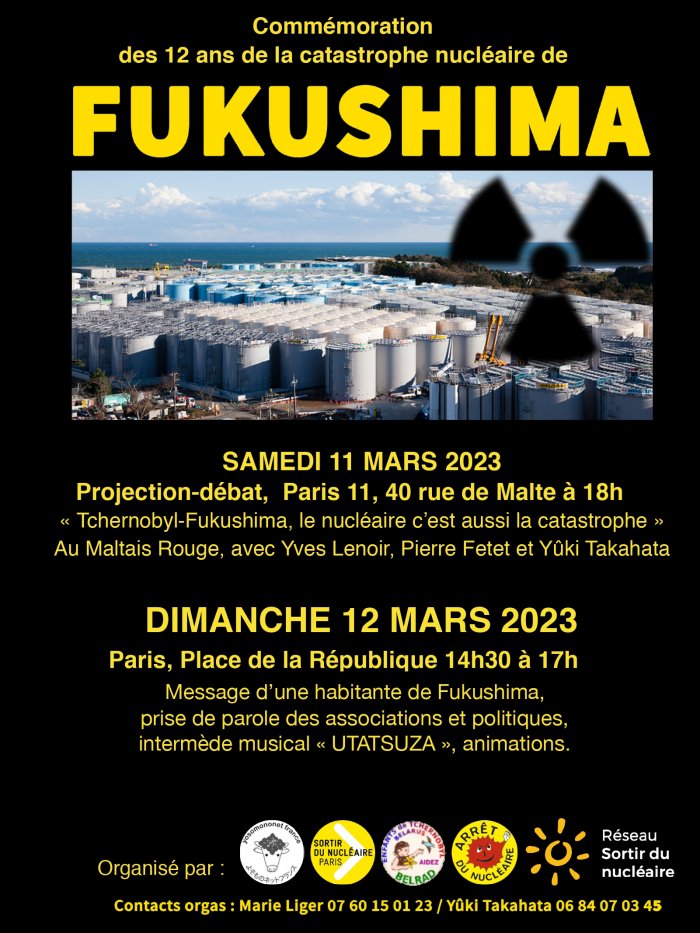

Fukushima - 12 ans de catastrophe

Alors que le lobby nucléaire cherche, par la voix de Macron, à nous imposer la relance de cette industrie mortifère, il est important de nous souvenir que l’énergie électronucléaire a été à l’origine d’énormes catastrophes écologiques et humaines dont des populations continuent, des décennies plus tard, à payer le prix.

SAMEDI 11 MARS 2023

Projection-débat : « Tchernobyl-Fukushima,

le nucléaire c'est aussi la catastrophe »

au Maltais Rouge à ParisÀ l’occasion du 12° anniversaire de l’accident de Fukushima, prenons ensemble la mesure des désastres encore en cours et du risque potentiel que l’on nous fait subir. Briser le silence et les mensonges médiatiques sur le sujet fait partie du combat antinucléaire qu’il s’agit de mener sans relâche.

Avec la participation de :

Yves Lenoir : Enfants de Tchernobyl Belarus

Yuki Takahata : de Yosomono.net France

Pierre Fetet : Observateur de Fukushima

Un évènement organisé par le collectif

Arrêt du Nucléaire, Sortir du nucléaire Paris

et Yosomono-net France.

du CCOA

Lien vers la source audio :

Ouvrir le Fichier 1 - Fukushima Yuki-PierreLire l'article de Pierre Fetet (26 mars 2023) qui illustre l'entretien : « La cuve du réacteur n°1 de Fukushima Daiichi menace de s'effrondrer » Voir l'article sur le blog de Fukushima

« Message à toutes les personnes dans le monde qui continuent de se préoccuper du sort des habitants de Fukushima »

par Ruiko MUTO, déléguée de la partie plaignante au procès pénal intenté contre les dirigeants de TEPCO - Traduit par yosomono-net France (mars 2023).

| # LE COÛT DE L'ACCIDENT MAJEUR | MENU |

On ne peut pas accepter l’assourdissant silence

à propos de la sécurité nucléaire en Belgique !par Marc MOLITOR, La Libre Belgique, le 17 janvier 2023

repris dans le Bulletin d'Enfants Tchernobyl Belarus de février 2023

« (...) On oublie, dans le bilan global du nucléaire, le coût des deux catastrophes déjà survenues, de Tchernobyl et Fukushima. Plus de 500 milliards de dollars pour la première, si l’on compte l’ensemble des dégâts économiques et sociaux, entre 175 milliards (selon le gouvernement) et 640 milliards d’euros (selon le Japan Center for Economic Research) pour l’accident au Japon.

Si l’on retient un montant très minimum de 700 milliards de dollars rien que pour les deux accidents, c’est à peu près la valeur de 100 réacteurs nucléaires type EPR, et encore plus s’il s’agit du modèle classique PWR. Encore cela ne tient pas compte de Three Miles Island et d’autres accidents aux coûts plus limités. Pour l’avenir, l’Institut français de Radioprotection et Sécurité Nucléaire évalue à des montants proches (430 milliards d’euros) le coût d’un accident majeur en France.

Aujourd’hui, il y a 411 réacteurs en activité dans le monde, vieillissant, d’âge moyen de 31 ans. Ce serait sans doute un exercice laborieux, mais pas infaisable, de comparer la valeur actualisée du parc nucléaire mondial avec la valeur actualisée de l’ensemble des coûts de ces accidents et autres aléas. Mais il est fort à parier que la deuxième ne serait pas loin de la première.

Bref, si on considérait le parc nucléaire mondial comme l’actif d’une seule entreprise – le secteur nucléaire – elle serait sans doute en faillite. Mais ce n’est pas ce qui se passe. Pourquoi ? Parce que les coûts générés par ces accidents sont quasi entièrement socialisés, citoyens etcontribuables les ont supportés, et pas le secteur nucléaire qui les a provoqués.

Dans ce passif à notre charge, on pourrait encore inclure les subsides publics historiquement très abondants pour le développement des réacteurs, de même que ceux destinés à l’arlésienne de la fusion nucléaire, puits sans fond de budgets publics. Et, dans le futur, ajoutons aussi la part du coût du démantèlement et de la gestion des déchets qui sera supportée par le citoyen. Pour compléter le tableau, il faudrait ajouter 90 constructions de réacteurs abandonnées en cours de route. (...)

Tchernobyl, déni passé,

menace future, Marc Molitor, 2011Téléchargez ce livre

proposé au libre téléchargement

par l'auteur, à la faveur

d'Enfants de Tchernobyl Bélarus

| # RELANCE DU NUCLÉAIRE ? | MENU |

Relance du nucléaire : un fiasco en perspective ?

La relance du nucléaire décrétée par Macron n'est sûrement pas écologique, mais est-elle seulement viable dans le contexte industriel, économique et climatique où elle devrait s'inscrire ?

|

|

Ni prolongation, ni relance, arrêt immédiat du nucléaire civil et militaire !

Le choix du nucléaire est d'abord

une affaire politique, économique et socialepar Gianni CARROZZA, contribution à la réunion publique du 10 mars 2023 à Noisy-le-Sec.

Débat « Relance du nucléaire, solution ou piège ? » présenté par Sabine Rubin.

|

|

| # SCANDALE DE L'EPR | MENU |

Scandale EPR ou comment faire fonctionner

des réacteurs nucléaires avec des rustines

par la CRIIRAD, le 15 février 2023,

article paru dans Trait d’Union n° 96 (déc. 2022)

En

2021, les fuites enregistrées sur l’EPR de Taishan 1 sont d’abord considérées comme banales par de nombreux experts. Après étude d’informations transmises par un salarié du nucléaire, la CRIIRAD interpelle les autorités et révèle que ces dysfonctionnements sont liés à un défaut de conception de l’hydraulique de la cuve susceptible d’impacter tous les réacteurs EPR, dont celui de Flamanville.

Huit mois plus tard, l’IRSN confirme l’analyse de la CRIIRAD : un défaut de conception est bien à l’origine de vibrations anormales conduisant à un endommagement inédit du combustible nucléaire dans le cœur des EPR.

L’Autorité de Sûreté Nucléaire laissera-t-elle malgré tout démarrer l’EPR de Flamanville en 2023 ?

« La confiance est comme une fine coupe de cristal.

La moindre fissure la rend inutilisable. »

Alexandro JODOROWSKY

L’EPR chinois arrêté, quid du parc français ?

par Olivier CLERC et Emma RODOT, Ouest-France, le 28 juin 2023

Le Canard Enchaîné du 18 juin annonce que l’EPR (réacteur nucléaire de nouvelle génération) de Taïshan (Chine), premier en fonctionnement dans le monde, est à nouveau à l’arrêt depuis le 31 janvier 2023 et que ce n’est pas normal. Car si cette suspension de la production d’électricité était bien prévue pour changer le combustible du réacteur, elle n’aurait dû durer qu’un gros mois…

Fin juin, toujours pas de redémarrage. La faute, semble-t-il, à la détection d’un nouveau pépin technique. Déjà, en 2021, des ruptures de ressorts dans les cages d’assemblages de combustible avaient mis Taïshan en rideau. L’EPR de Flamanville (Manche), bâti sur le même modèle, subissait alors un énième retard pour apporter les correctifs nécessaires avec Framatome. Cette fois, ce sont les gaines qui isolent les crayons de combustibles qui seraient oxydées, étanchéité en berne. Gaines fabriquées par le français Framatome, filiale d’EDF, selon les informations du journal satirique. Les silences consécutifs à la livraison du Canard Enchaîné de cette semaine ne manquent pas d’interroger.

Dans la famille « 2 », je demande l’EPR

par Homo Nuclearus, le 8 juin 2023

En France, la nouvelle génération de réacteurs est promise comme totalement efficiente. Les retours d’expériences et les améliorations envisagées doivent permettre d’atteindre cet objectif, cette perfection technologique. Pourtant, il faut en passer par la clôture du design final, de nouveaux tests et l’actualisation des dossiers de validation. Aussi, les considérations industrielles et les recrutements professionnels seront des paramètres d’importance pour assurer les finitions dans les règles de l’art, dans le même temps tenir les échéances politiques. Pour le gouvernement, la phase de constructibilité du chantier doit être opérante dans les meilleurs délais, le projet répondre aux besoins climatiques dans les temps restreints impartis. (...)

| # POUR UN VRAI DÉBAT PUBLIC | MENU |

PÉTITION

Pour un référendum

sur le nucléaire militaro-civil :

ni débat tronqué, ni simulacre de concertationNota : cette pétition n’est pas celle du collectif ADN mais de personnes de différentes sensibilités

pétition mise en ligne le 24 janvier 2023

Un vrai débat public, suivi d’un référendum

sur le nucléaire militaro-civil, est indispensableLa guerre actuelle en Ukraine, montre bien que toute installation nucléaire est à la fois un but de guerre, une arme de destruction massive à disposition des ennemis de l’humanité et une catastrophe majeure en puissance dont les effets, à court, moyen et très long terme, échapperont à tout contrôle. Il n’est pas acceptable d’être soumis à de telles menaces, construites par une industrie de guerre.

Lorsque cette industrie fixe le calendrier, le contenu et les limites des débats publics qui la concernent, ils se soldent par des décisions technocratiques, antidémocratiques et antiéconomiques.

Un véritable débat public sur le nucléaire ne peut pas être limité à la place du nucléaire dans le système énergétique de demain. Toutes les questions sur les impacts du nucléaire sur nos vies et celles des générations à venir devraient être abordées dans un vrai débat public. Et la conclusion logique de celui-ci est un référendum, seul outil démocratique permettant à l’ensemble des citoyennes et citoyens de se prononcer pour ou contre le soutien de l’État français à l’industrie nucléaire militaro-civile.

Saisine de la Commission Nationale du Débat Public (CNDP)

en application de l’article L121-10 du code de l’environnement

|

|

Nucléaire : le gouvernement doit accepter le débat démocratique

Président de France Nature Environnement, Antoine Gatet répond à une tribune pronucléaire de la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, parue le 25 août dans Libération. Il rappelle que les émissions de carbone ne peuvent être le seul critère d’analyse du problème, et que le gouvernement doit être à l’écoute des concertations en cours. L’urgence climatique est une réalité et nous saluons le fait que ce sujet soit enfin inscrit à l’agenda politique sous l’autorité de la Première ministre. Si l’on peut aussi saluer la trajectoire à la baisse des émissions de gaz à effet de serre en France, il faut rappeler que cette baisse est deux fois inférieure au rythme nécessaire pour atteindre nos objectifs de neutralité carbone. Dans une tribune récente où elle plaide pour le nucléaire, Agnès Pannier-Runacher invoque des réalités objectives et scientifiques pour affirmer qu’il s’agit, aux yeux du gouvernement, d’un outil essentiel de la décarbonation de la France. Elle appelle aussi à un débat public sur le sujet. Mais pour que débat public il y ait, il faut ne pas omettre la réalité des controverses qui concernent le nucléaire. France Nature Environnement, qui a pour objet l’information et la participation au débat public, tient à sa disposition nombre de ces éléments. |

Pendant ce

temps, LES SÉNATEURS, en débat sur la loi sur l’accélération des procédures administratives pour construire plus vite de nouveaux réacteurs nucléaires, ont adopté le 24 janvier un amendement, présenté par le groupe LR, qui fait sauter le plafond de 50 % de nucléaire dans le mix électrique français à horizon 2035. La majorité du Sénat n’a donc pas attendu la fin du débat public, ni la présentation par le gouvernement de son projet de loi de politique énergétique, pour la revoir à la sauce nucléariste. Chantal Joanno, la Présidente de la CNDP, s’en est émue car elle considère que l’amendement voté par le Sénat, auquel le gouvernement n’a pas mis son véto, sape son beau débat public. La sénatrice écologiste de Gironde Monique de Marco a quant-à-elle présenté un amendement afin d’interdire la construction de nouveaux réacteurs en zone littorale inondable (Le Blayais est particulièrement visé). Cet amendement a été adopté, à nouveau sans que le gouvernement n’y oppose son veto. La sénatrice socialiste du Lot Angèle Préville a pour sa part défendu l'idée d'un vrai débat à l’échelle nationale : « Devant le choix crucial que constitue la construction de nouveaux réacteurs nucléaires, choix de société par excellence, un réel débat public s’impose pour débattre de la place du nucléaire dans notre mix énergétique et pas uniquement des sites d’installation. » |

| # SOULÈVEMENTS DE LA TERRE | MENU |

« Écoterrorisme » : le gouvernement

veut dissoudre la résistance écologiste

TRIBUNE COSIGNÉE PAR LE COLLECTIF ADN - relayée par Reporterre, le 9 janvier 2023

Akira Kurosawa, Rêves, Le mont Fuji en rouge, 1990 |

|

Mardi 20 décembre dernier, au début des vacances de Noël les plus chaudes jamais enregistrées, le journal Le Parisien publiait les bonnes feuilles d’un mystérieux rapport des Renseignements territoriaux, « fuité » à dessein, sous le titre tapageur : « l’inquiétant virage radical des activistes écologistes ». Cette étrange habitude des « services de sécurité » français de communiquer, sans en avoir l’air, sur leurs intentions, sonne une fois encore comme un test en vue d’une nouvelle salve répressive. |

|---|

Un test qui s’adresse en réalité à chacun.e d’entre nous, qui avons participé, d’une manière ou d’une autre, aux luttes écologistes des dernières années.

Ce « virage radical » des écolos serait donc le fait des manœuvres cachées d’un regroupement d’« ultra-gauche » récemment converti à la cause écologiste, sournoisement dissimulé sous l’enseigne « Les Soulèvements de la Terre », et non le signe de la radicalité de la situation dans laquelle nous sommes toutes et tous prises jusqu’au cou.

![]() ©

AMBE

©

AMBE

|